Anfang Juli hat Swissolar die Solarenergiestatistik für das vergangene Jahr veröffentlicht. Auch wenn der Boom gegenüber den Vorjahren etwas abgeflacht ist, so ist der Zubau immer noch beeindruckend. 2024 ist er in der Schweiz gegenüber dem Vorjahr um 10% auf fast 1800 MW angestiegen. Doch eine deutliche Abkühlung zeichnet sich ab. Hersteller von Photovoltaikmodulen in der Schweiz haben bereits reagiert. Im Interview schätzt Patrick Hofer-Noser, Inhaber und CEO der 3S Swiss Solar Solutions AG, die aktuelle Situation ein.

Text: Beat Kohler

Letztes Jahr verzeichnete die Solarbranche das siebte Jahr in Folge ein Marktwachstum. Insgesamt waren per Ende 2024 in der Schweiz Solarpanels mit einer Leistung von 8,2 GW installiert, die über 10% des gesamten Schweizer Strombedarfs 2024 abdeckten. Auf der anderen Seite hat es seit Anfang dieses Jahres einige negative Schlagzeilen von Schweizer Modulherstellern gegeben. Und auch Swissolar sieht für das laufende Jahr nicht mehr so strahlende Aussichten. Grund dafür seien die grossen regulatorischen Veränderungen durch das neue Stromgesetz, die noch nicht abgeschlossen sind. Erfahrungsgemäss führten solche grössere Veränderungen temporär zu einem rückläufigen Markt, bis sich die neuen Instrumente etabliert hätten, erklärt der Branchenverband. Swissolar erwartet deshalb für 2025 einen Marktrückgang von rund 10% – allerdings bei einem weiterhin hohen Zubau von rund 1600 MW. Ab 2026 erwartet der Verband, dass sich der Markt wieder stabilisiert.

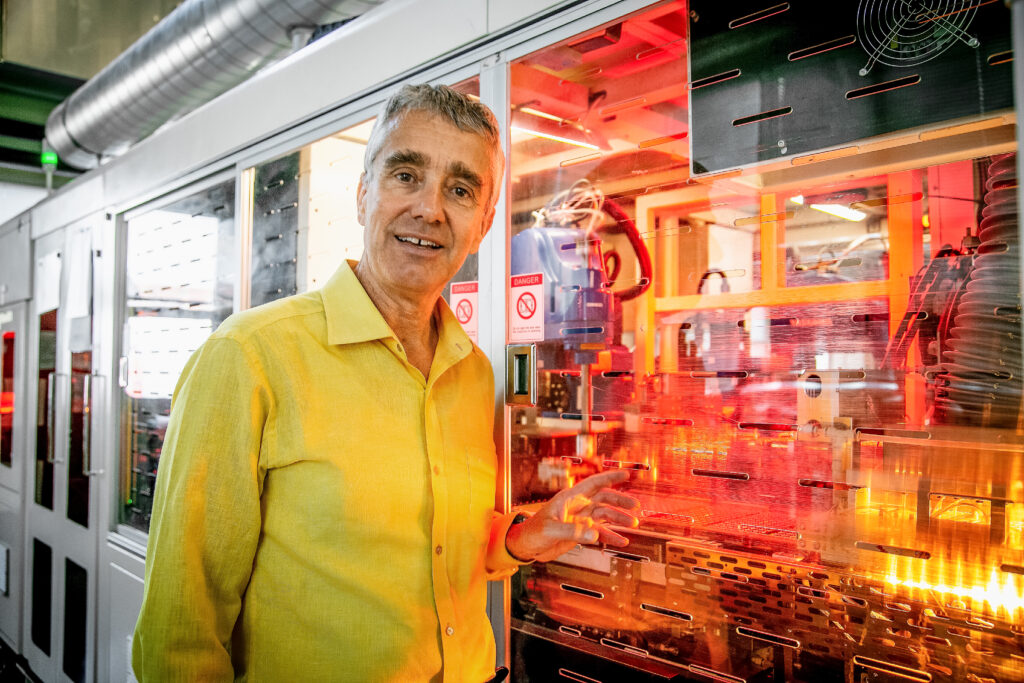

Entlassungen bei 3S

Negativ ausgewirkt hat sich die Delle auf das Thuner Solarunternehmen 3S Swiss Solar Solutions. Dieses hat Ende April mitgeteilt, dass es bis zu 25 seiner 134 Mitarbeitenden entlässt. Das Unternehmen reagierte damit auf die veränderte Nachfrage. Die Erwartung war natürlich eine andere, nachdem das Unternehmen im Januar 2024 in Worb eine zweite Fabrik eröffnet und sich auf ein grösseres Wachstum eingestellt hatte. Doch das Wachstum verlangsamte sich ab Mitte Jahr. Nebst dem herrschenden Preisdruck innerhalb Europas und Problemen in der Lieferkette begründete 3S Swiss Solar Solutions dies auch mit den markant gesunkenen Einspeisevergütungen, die auf die Nachfrage nach kleineren Solaranlagen drücken. Zudem sei die Nachfrage generell gesunken, da der Klimawandel in der öffentlichen Diskussion jüngst an Bedeutung und Dringlichkeit eingebüsst habe. Im Interview erklärt Patrick Hofer-Noser, Inhaber und CEO der 3S Swiss Solar Solutions AG, wie er die aktuelle Lage am Markt für die Branche in Europa und der Schweiz sowie für sein Unternehmen einschätzt.

Die Anmeldungen für Einmalvergütung bei Pronovo gehen seit Anfang Jahr kontinuierlich zurück. Der Markt scheint sich klar abzukühlen?

Es ist so. Den Rückgang haben wir als Hersteller bereits im zweiten Halbjahr 2024 bemerkt, da die Pronovo-Daten immer eine Verzögerung von sechs bis acht Monaten aufweisen. In den Jahren 2020 bis 2023 haben verschiedene Faktoren dazu geführt, dass viele Menschen eine Photovoltaikanlage installieren wollten: Energieunsicherheit und erhöhte Stromkosten aufgrund des Ukrainekrieges, hohe Förderungen und attraktive Einmalvergütungen sowie allgemein erhöhte Bau- und Sanierungsaktivitäten. Nun haben sich die Rahmenbedingungen verändert und zu einer Verlangsamung des Wachstums geführt.

Haben sich die Zahlen seither stabilisiert, oder sind sie weiter am Sinken?

Der Markt ist sicherlich nicht auf dem Wachstumskurs, den wir uns vorgestellt hatten. Wir erleben teilweise eine Verschiebung der Nachfrage, die beispielsweise durch höhere Einspeisevergütungen beeinflusst wird. Mit unseren BIPV-Systemen für Dach und Fassaden sind wir nach wie vor auf Kurs, aber es ist deutlich anspruchsvoller geworden.

Worauf führen Sie diese Schwierigkeiten hauptsächlich zurück?

Die aktuelle Weltlage und die wirtschaftlichen Unsicherheiten dämpfen die Investitionsbereitschaft erheblich, was sich in der niedrigen Sanierungsrate widerspiegelt. Dazu kommen regulatorische Unklarheiten, wie beim Stromgesetz, und die langsame Umsetzung der LEG und des vZEV. Die Diskussion um neue AKW verstärkt die Verunsicherung, da unklar bleibt, welche Auswirkungen dies auf den Solarstrommarkt haben könnte. Ein besonders aktuelles Beispiel für die politisch bedingte Unsicherheit ist die Anpassung der Raumplanungsverordnung.

Inwiefern?

Eigentlich sollten Solarbalkone und -fassaden ab dem 1. Juli dieses Jahres meldepflichtig und nicht mehr baubewilligungspflichtig sein. Doch die Anpassung des Raumplanungsgesetzes wurde auf Ende Jahr oder sogar auf den nächsten Sommer verschoben. Wer jetzt eine solche Anlage plant, muss weiterhin eine Baubewilligung einreichen, was das Projekt verteuert – oder abwarten, bis die Revision des Raumplanungsgesetzes in Kraft tritt.

Welchen Einfluss auf die Branche sehen Sie, wenn die Bevölkerung im September der Abschaffung des Eigenmietwertes zustimmen sollte?

Aus meiner Sicht wäre das sowohl für die Branche als auch für das Klima verheerend. Zwar würde es wirtschaftlich Sinn machen, doch es erfordert unbedingt flankierende Massnahmen. Fehlen diese, befürchte ich, dass es bis zum Inkrafttreten der neuen Regelung kurzfristig zu einem Boom kommen wird, gefolgt von einem noch stärkeren Markteinbruch, als wir ihn derzeit erleben. Bis zu einer Erholung würde es sicher zwei bis drei Jahre dauern.

Können Sie das ein wenig ausführen?

Wird der Eigenmietwert abgeschafft, führt dies meiner Meinung nach dazu, dass Hausbesitzende keinen direkten finanziellen Anreiz mehr haben, in die energetische Sanierung ihrer Immobilien zu investieren. Denn mit der neuen Regelung ist nicht eindeutig geklärt, ob solche Sanierungen auf Kantonsebene steuerlich begünstigt werden – auf Bundesebene werden sie es sicherlich nicht mehr. Dies lähmt den Markt und gefährdet die Erreichung des verfassungsrechtlich festgelegten Netto-Null-Ziels bis 2050 erheblich.

Die Verunsicherung kommt aber nicht nur vom regulatorischen Rahmen. Viele haben ihr Interesse an PV auch wegen der sinkenden Strompreise verloren.

Das ist ein wichtiger Punkt. Die sinkenden Strompreise haben tatsächlich einen erheblichen Einfluss auf das Interesse an Photovoltaikanlagen. Wenn die Strompreise niedrig sind, sinkt der finanzielle Anreiz, in eine eigene Stromproduktion zu investieren, da die Amortisationszeit der Investition länger wird. Dennoch bleibt der Eigenverbrauch immer lohnenswert, da für selbst produzierten Strom oder Strom aus einem ZEV oder vZEV keine Netzgebühren anfallen. Zudem darf man nicht vergessen, dass PV-Anlagen auch langfristig gesehen viele Vorteile bieten, wie etwa Unabhängigkeit von Energieversorgern und Schutz vor zukünftigen Preisschwankungen. Zudem gibt es weiterhin klimatische und ökologische Gründe, in Solarenergie zu investieren. Die Verunsicherung ist also verständlich, aber der Fokus sollte auch auf den langfristigen Vorteilen und den weiteren Entwicklungen im Energiemarkt liegen.

Sehen Ihre Kunden das auch so?

In der Nische, in der wir uns bewegen, ist dieser Punkt tatsächlich weniger zentral. Zum Glück, denn diese Nische ist für die Energiewende bedeutsam. Wir sorgen für die Dekarbonisierung des Gebäudeparks. Da unsere Module in erster Linie ein Baumaterial darstellen, werden sie von den Dachdeckern immer noch verkauft. Unsere Kunden sind nicht getrieben von der einzelnen Kilowattstunde. Wir haben ihnen schon vor Jahren gesagt, dass sie im Sommer zu viel produzieren werden. Dafür erhalte ich heute die Rückmeldung, dass sie bei Nebel auch genug Strom haben. Sie sind dankbar, dass wir ihnen empfohlen haben, alle Dachseiten mit PV einzudecken. Zumal unsere Module als Dachhaut auch nach 25 Jahren noch einwandfrei funktionieren. Zudem bin ich überzeugt, dass sie auch preislich Vorteile haben. Denn ganz sicher ist, dass das Energiesystem sich in den kommenden Jahrzehnten massiv wandeln wird. Wer sein ganzes Dach mit PV ausrüstet, verringert für sich die daraus entstehenden Unsicherheiten.

Wenn wir über Ihre Nische hinausschauen, was wäre notwendig, damit in der Schweiz oder in Europa wieder gewinnbringend Standardsolarmodule hergestellt werden könnten?

Heute sind alle unabhängigen Modulhersteller in Europa, die noch erfolgreich sind, in derselben Nische wie wir tätig. Abseits der reinen Massenware gibt es also Chancen für europäische Hersteller. Wir müssen uns differenzieren über bessere Qualität, bessere Klimabilanz in der Produktion und bessere Funktionalität.

Damit auch Standardmodule hier produziert werden, braucht es also staatliche Unterstützung?

Ja, in der aktuellen wirtschaftlichen Situation ist politische Unterstützung notwendig, um kostendeckend zu produzieren. Die EU hat kürzlich neue Gesetzgebungen verabschiedet, die direkte Industrieförderung ermöglichen. Als Folge dessen haben einige europäische Hersteller die Produktion wieder aufgenommen, da sie für ihre Produkte nun wieder höhere Preise erzielen können.

Ist es sinnvoll und notwendig, solche Standardmodule in Europa zu produzieren?

Bezogen auf die Energiewende ist es kurzfristig nicht entscheidend, ob ein Modul aus China oder Europa stammt. Langfristig jedoch ist es von grosser Bedeutung, vor allem im Hinblick auf die Versorgungssicherheit. Wenn Europa keine eigene Produktionskapazität mehr hat, wird es erpressbar, da Zulieferer die Preise nach Belieben erhöhen können. Spätestens in 20 Jahren, wenn die ersten Anlagen ersetzt werden müssen, wird diese Abhängigkeit zum Problem. Deshalb möchte ich Bundesrat Rösti widersprechen, der im SRF sagte, dass man die Industrie später wieder aufbauen könne. Es ist entscheidend, die gesamte Wertschöpfungskette zurück nach Europa zu holen. Das kann nur mit einer gezielten europäischen Industriepolitik gelingen.

Was erwarten Sie von der Schweizer Politik, wenn in der EU nun Hersteller gefördert werden sollen?

Es ist entscheidend, dass die Schweiz in Bezug auf Regeln und Wettbewerbsbedingungen nicht benachteiligt wird. Ich fordere keine Subventionen, aber wenn in Europa bei Ausschreibungen nur europäische Hersteller berücksichtigt werden, muss die Schweiz auf gleicher Augenhöhe mitspielen können. In Österreich haben wir derartige Verzerrung bereits erlebt, die wir dank Unterstützung des SECO und des EDA beheben konnten. Für Unternehmen, die wie 3S zu 100% in der Schweiz produzieren, kann eine solche Ungleichbehandlung faktisch einen Marktausschluss bedeuten. Deshalb müssen wir sicherstellen, dass es nicht zu weiteren Marktverzerrungen innerhalb Europas kommt, wie wir sie bereits in Bezug auf China kennen.

Und wenn das nicht geschieht?

Dann wäre für mich klar, dass wir die Produktion in der Schweiz nicht weiter ausbauen könnten. Dennoch bin ich zuversichtlich, dass sich Photovoltaik langfristig durchsetzen wird – mit oder ohne politische Unterstützung. Entscheidend ist, dass jeder weiterhin seinen Solarstrom selbst nutzen kann und die Sonne nicht besteuert wird. Ich glaube fest daran, weil Photovoltaik einfach sinnvoll und zukunftsweisend ist.

Die Politik scheint dieser Logik aktuell aber nicht zu folgen oder sie nicht zu erkennen?

Ich bin der Meinung, dass die Politik langfristig dieser Logik folgen wird. Es ist entscheidend, dass wir uns jetzt nicht verunsichern lassen und die Branche nicht unnötig vollständig gefährden. Spätestens wenn die Diskussion über Subventionen für den Neubau von AKW aufkommt – einer Technologie, die aufgrund ihrer begrenzten Flexibilität nicht dynamisch an die Nachfrage angepasst werden kann –, wird die Überlegenheit der Photovoltaik noch klarer werden.

Und wie überstehen Sie mit Ihrem Unternehmen diese Schwächephase bis zum nächsten Aufschwung?

In den vergangenen Monaten haben wir verschiedene Massnahmen eingeleitet, um den Fokus von 3S zu schärfen. Wir positionieren uns künftig konsequent als Premiumanbieter von ganzheitlichen Lösungen für Gebäudeintegration: Zusätzlich zum 3S-Indach- und zum 3S-Fassadensystem umfassen die geplanten Leistungspakete neu digitale Tools, welche die Planung vereinfachen sowie das Monitoring und die langfristige Wartung erleichtern. So wollen wir die Erfolgsgeschichte der Firma als Innovationstreiberin und Solarpionierin fortschreiben.

In der Öffentlichkeit scheinen aber viele die Notwendigkeit des Solarausbaus für die Energiewende nicht anzuerkennen?

Die Energiewende ist gleichzeitig eine Klimawende, doch das wird oft nicht genug erkannt. Zu viele glauben, der Klimawandel betreffe uns nicht direkt und sei ein Problem in weiter Ferne. Doch in der Schweiz produzieren wir pro Kopf dreimal mehr CO2 als der weltweite Durchschnitt – auch durch importierte Güter. Wir sind also Teil des Problems und müssen auch Teil der Lösung sein.

Warum sehen sich Schweizerinnen und Schweizer nicht als Teil des Problems, obwohl sie sich gleichzeitig auch gegen Lösungen wie neue Solaranlagen stark zur Wehr setzen?

Weil es eine unangenehme Wahrheit ist und Veränderungen oft schwer akzeptiert werden. In der Schweiz haben wir generell eine starke Tradition der Beständigkeit, was die Akzeptanz von Veränderungen erschwert. Doch der Klimawandel zeigt uns schon jetzt, wie dringend es ist, etwas zu verändern. Wenn die Berge bröckeln und thermische Kraftwerke nicht mehr funktionieren, weil die Flüsse zu warm sind, wird die Veränderung unumgänglich und betrifft uns alle. Photovoltaik wird eine Schlüsselrolle bei der Stromerzeugung und der Dekarbonisierung des Gebäudeparks spielen und ist eine tragende Säule für die Energie- und Klimawende. Diese Entwicklung bietet zudem Chancen für lokale, zukunftssichere Arbeitsplätze. Die Frage ist nur, ob wir als Gesellschaft bereit sind, diesen Schritt zu gehen – und ich bin zuversichtlich, dass wir ihn machen werden, um eine nachhaltige Zukunft für uns alle zu sichern.

Flaute beim ehemaligen Flaggschiff

Die abgekühlte Stimmung scheint sich teilweise stark auf die Hersteller von Solarmodulen ausgewirkt zu haben. Für besonders negative Schlagzeilen in der Solarbranche sorgte im Mai dieses Jahres die Meyer Burger Technology AG, die schon seit Längerem angeschlagen ist und vom Boom offensichtlich nicht im gewünschten Mass profitieren konnte. Ihre deutschen Tochtergesellschaften, die Meyer Burger (Industries) GmbH und die Meyer Burger (Germany) GmbH, haben die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Im Rahmen dieser Verfahren soll weiterhin um den Erhalt der Standorte gerungen werden. Die Produktion in den deutschen Werken ruht, betroffen sind rund 600 Mitarbeitende. Ende Juni stellte das Unternehmen auch den Antrag auf ein Insolvenzverfahren, um die amerikanische Tochtergesellschaft zu sanieren. Die Tochtergesellschaft Meyer Burger (Switzerland) AG mit etwa 60 Mitarbeitenden in Thun soll bestehen bleiben. Hauptproblem bleibt im gesamten Konzern der hohe Kapitalbedarf für die Restrukturierung. Das Kapital zu beschaffen, ist angesichts der hohen Unzufriedenheit der Aktionäre aufgrund der bisherigen Verluste nicht einfach. Seit Anfang Juli 2025 ist Franz Richter vom Regionalgericht Berner Oberland als alleiniger Verwaltungsratspräsident eingesetzt worden, um die Handlungsfähigkeit der Firma zu sichern. Das verdeutlicht, wie kritisch die Lage des Unternehmens ist. Das Gericht griff ein, nachdem die geplante ausserordentliche Generalversammlung hatte verschoben werden müssen. Die Frist zur Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024 wurde bis Ende Juli 2025 verlängert. Wie es mit dem Unternehmen weitergeht, ist höchst unklar.