Wärmepumpen sind energieeffizient und klimafreundlich. Sie brauchen dann besonders wenig Strom, wenn sie Heizwärme bei niedrigen Temperaturen von 30 bis 40 °C bereitstellen. Es liegt somit nahe, herkömmliche Radiatoren, die Temperaturen von 60 °C und mehr benötigen, durch Wärmeabgabesysteme mit niedriger Temperatur zu ersetzen. Ein aktuelles Forschungsprojekt hat Potenzial und Kosten dieser Lösung untersucht und mit anderen Massnahmen zur Gebäudeerneuerung verglichen.

Text: Benedikt Vogel

Moderne, gut gedämmte Neubauten sind oft mit Fussbodenheizungen ausgestattet, die im Heizungsvorlauf mit einer Temperatur von 30 bis 35 °C auskommen. Ältere Gebäude werden hingegen in den meisten Fällen über Radiatoren beheizt, die von rund 60-grädigem Wasser durchströmt werden. Solch hohe Temperaturen sind unerwünscht, wenn die Heizwärme durch eine Wärmepumpe bereitgestellt wird. Bei hohen Vorlauftemperaturen arbeiten diese Heizungen nämlich weniger effizient, haben also einen höheren Strombedarf. Insbesondere in den kalten Wintermonaten führt das zu einer erhöhten Netzbelastung.

Vor diesem Hintergrund ist es wünschbar, dass auch in Bestandsbauten Wärmeabgabesysteme mit tiefen Vorlauftemperaturen zum Einsatz kommen. Solche Systeme sind bisher selten im Einsatz, werden auf dem Markt aber angeboten. Es handelt sich um Heizkörper, die viel Wärme abgeben können, weil sie eine besonders grosse Fläche haben oder mit Ventilatoren ausgerüstet sind (vgl. Textbox). Alternativ können im Zuge von Sanierungen Fussbodenheizungen eingebaut werden. All diese Wärmeabgabesysteme können mit Vorlauftemperaturen von 30 bis 40 °C betrieben werden – 15 bis 35 °C weniger als in vielen Bestandsbauten heute üblich.

Modellierung an fünf Gebäuden

Das Beratungsbüro Lemon Consult AG (Zürich) und die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) haben in einem Forschungsprojekt das Potenzial von Wärmeabgabesystemen mit niedriger Temperatur untersucht. Dazu wurden Endenergieverbrauch, Treibhausgasemissionen für Erstellung und Betrieb sowie die Kosten solcher Systeme am Beispiel von fünf realen, digital nachgebildeten Bestandsbauten aus dem Raum Zürich modelliert (mit der Software IDA ICE). Als alternative Sanierungsmassnahmen wurden eine energetische Teilsanierung (neue Fenster, Dämmung von Estrichboden/Dach und Kellerdecke) bzw. eine Vollsanierung (inkl. Wärmedämmung der Fassade) modelliert. Alle Berechnungen bezogen sich auf die Heizwärme; die Bereitstellung von Warmwasser wurde nicht mit einbezogen. Das Projekt wurde durch das BFE, das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) der Stadt Zürich sowie die Dr.-Stephan-à-Porta-Stiftung finanziert.

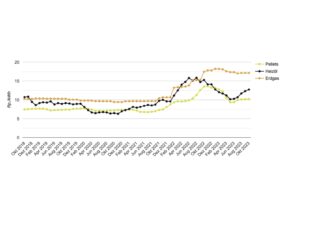

Die Berechnungen bestätigen den energetischen Nutzen von Flächenheizungen (Fussboden-, Wand- oder Deckenheizungen), aber auch von Niedertemperaturheizkörpern. So sinkt der Endenergie- und Leistungsbedarf von Wärmepumpen beim Einsatz von Niedertemperaturheizkörpern um rund einen Drittel (vgl. Grafik ): Dank der tieferen Vorlauftemperaturen laufen die Wärmepumpen mit einer höheren Effizienz (Jahresarbeitszahl). Während die Reduktion der Endenergie vor allem zu reduzierten Betriebskosten führt, wirkt sich die Reduktion der Leistung positiv auf die Belastung des Stromnetzes aus. Zum Vergleich: Realisiert die Bauherrschaft zusätzlich zum Ersatz des Wärmeabgabesystems eine Teilsanierung, bringt das in Bezug auf die Endenergie kaum einen Zusatznutzen, verursacht jedoch Mehrkosten. «Erst mit einer Vollsanierung einschliesslich Fassade lässt sich der Endenergieverbrauch nochmals markant senken», sagt Projektleiter Mario Roost (Lemon Consult).

Hürden bei der Umsetzung

Fussboden- und andere Flächenheizungen werden heute in Neubauten standardmässig eingesetzt. Die Ausrüstung von Bestandsbauten mit Wärmeabgabesystemen niedriger Temperatur hingegen wird noch kaum praktiziert. Das liegt unter anderem an den praktischen Hürden, die sich bei der Umsetzung ergeben können. So kann der Einbau von grossflächigen Heizkörpern am fehlenden Platz scheitern, und der Einbau von Fussbodenheizungen ist im bewohnten Zustand kaum möglich. Hinzu kommt, dass oftmals auch die Heizverteilleitungen ersetzt werden müssen, um die grösseren Durchflussmengen infolge der tieferen Vorlauftemperaturen zu bewältigen. Bei bestehenden Wärmepumpen mit Erdwärmesonden kann die Umstellung zudem zu einer Unterkühlung der Sonde führen, weil dem Erdreich aufgrund der verbesserten Effizienz der Wärmepumpe mehr Wärmeenergie entzogen wird. Um dies zu verhindern, müssen entsprechende Zusatzmassnahmen ergriffen werden (z. B. Regeneration der Erdsonde, zusätzliche Sonden).

Das Projektteam hat auch die Kosten von Niedertemperatur-Wärmeabgabesystemen untersucht. Hierbei wurde angenommen, dass die Heizkörper und Heizverteilleitungen ersetzt werden. Zusätzlich wird die bislang fossile Wärmeerzeugung durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ersetzt. Den Kostenberechnungen legten die Forscherinnen und Forscher wieder die fünf Modellgebäude zugrunde.

Kosten und Einsparungen

Die Berechnungen des Expertenteams sollen hier an einem dieser Gebäude (Objekt A) beispielhaft veranschaulicht werden: Bei dem vierstöckigen, 1926 erbauten Wohnhaus mit acht Wohnungen wird die bisherige Ölheizung durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ersetzt. Die Investition beläuft sich auf 125 000 Fr. Zusätzlich wird das bestehende Wärmeabgabesystem, das eine Vorlauftemperatur von max. 65 °C aufweist, durch ein Niedertemperatur-Wärmeabgabesystem (max. Vorlauftemperatur 40 °C) ersetzt: Die neuen Heizkörper (77 000 Fr.) und die neue Heizverteilung (58 000 Fr.) kosten 135 000 Fr. Durch den Einbau der Niedertemperaturheizkörper können die Betriebskosten der Wärmepumpe um jährlich 2200 Fr. gesenkt werden. Während des 30-jährigen Lebenszyklus der Heizanlage ist aufgrund der Einsparungen an Stromkosten ein Pay-back von rund 66 000 Fr. zu erwarten, was der Hälfte der Kosten des neuen Wärmeabgabesystems entspricht.

Für Mario Roost ist klar: «Der Wechsel zu einem Wärmeabgabesystem, das mit niedrigerer Temperatur arbeitet, ist eine kosteneffiziente Massnahme zur Reduktion des elektrischen Energie- und Leistungsbedarfs.» Für ihn und das Projektteam sind die Vorzüge eines Niedertemperatur-Wärmeabgabesystems im Falle einer Wärmeerzeugung mit Wärmepumpe eindeutig: So laufen Luft-Wasser-Wärmepumpen an kalten Wintertagen in Bestandsbauten mit klassischen Radiatoren (Vorlauf 60 °C und mehr) mit einem COP von lediglich 1,6 bis 1,8. Ein Niedertemperatursystem verbessere die Effizienz der Wärmepumpe in diesem Fall um 50%, was zu einem COP von 2,5 führt.

Vorlauftemperatur begrenzen?

Vor diesem Hintergrund plädiert das Projektteam für regulatorische Vorgaben, die darauf abzielen, die Vorlauftemperaturen in Bestandsbauten durch den Einsatz von Niedertemperatur-Wärmeabgabesystemen zu senken. Einen weiteren Hebel zur vermehrten Nutzung von Niedertemperaturheizkörpern sieht das Team bei Fördermassnahmen: «Wünschbar wäre, dass der Einsatz von Niedertemperatursystemen in Bestandesbauten ebenfalls gefördert würde wie neue Heizungen und Wärmedämmung», fordert Mario Roost. «Aus Sicht des Klimawandels wäre es zudem sinnvoll, wenn unsere Förderprogramme (z.B. Gebäudeprogramm) und Systeme zur Bewertung von Gebäuden (z.B. GEAK) ergänzend zur Effizienz auf CO2-Emissionen fokussieren würden.»

Heizen mit niedriger Temperatur

Will man einen Raum heizen, kann man dafür einen kleinen Heizkörper mit einer hohen Temperatur verwenden oder einen grösseren Heizkörper mit einer tieferen Temperatur. Herkömmliche Heizungen in Altbauten arbeiten mit Vorlauftemperaturen von ca. 60 °C. Anders ist das in Neubauten mit Fussbodenheizung (oder wahlweise einer Wand- oder Deckenheizung): Bei solchen Flächenheizsystemen reicht eine Vorlauftemperatur von 30 bis 35 °C.

In bestehenden Gebäuden lässt sich nicht ohne Weiteres ein Niedertemperatur-Wärmeabgabesystem einbauen. Doch auch hier können die Vorlauftemperaturen gesenkt werden. Sind die eingebauten Radiatoren überdimensioniert, wie das früher oft der Fall war, lässt sich die Vorlauftemperatur direkt absenken. Alternativ gibt es Niedertemperaturheizkörper. Hierbei handelt es sich um Heizkörper mit einer besonders grossen Fläche und damit einer grösseren Wärmeabstrahlung. Oder die Heizkörper sind mit einem Gebläse ausgerüstet, das die Wärmeverteilung mittels Luftzirkulation (Konvektion) unterstützt. Auch Fussbodenheizungen für den Einbau in Bestandsbauten sind auf dem Markt verfügbar.

Weitere Informationen zum Projekt «Effizienzpotenzial eines Ersatzes des Wärmeabgabesystems» (EffiWag) sind abrufbar unter: https://www.aramis.admin.ch/Texte/?ProjectID=51797

Auskünfte erteilt Martin Ménard (menard@lowtechlab.ch), externer Leiter des BFE-Forschungsbereichs Gebäude und Städte.

Weitere Fachbeiträge über Forschungs-, Pilot-, Demonstrations- und Leuchtturmprojekte im Bereich Gebäude und Städte finden Sie unter www.bfe.admin.ch/ec-gebaeude.