Bis heute setzen viele Verteilnetzbetreiber vor allem darauf, das Netz zu verstärken und auf die Nennleistung der integrierten Solaranlagen auszurichten. Dieser Weg ist teuer und wird sich mit den neuen gesetzlichen Möglichkeiten in naher Zukunft verändern müssen.

Text: Beat Kohler

Das Stromnetz ist eine Maschine mit schwer fassbaren Ausmassen. Das gesamte Schweizer Stromnetz misst gemäss den Angaben der Übertragungsnetzbetreiberin Swissgrid AG rund 214 000 Kilometer. Demnach würden seine Leitungen zusammen gut fünfmal um die Erde reichen. Durch dieses Netz fliesst Strom von den Produzenten zu den Verbrauchern. Dabei ist das Schweizer Stromnetz durch das Übertragungsnetz mit dem gesamten europäischen Stromnetz verbunden. Dieser Verbund hat seinen Ursprung ebenfalls in der Schweiz. Beim Umspannwerk in Laufenburg wurden 1958 erstmals die Stromnetze von Deutschland, der Schweiz und Frankreich zusammengeschaltet. Damit fliesst Strom seither über alle Grenzen hinweg. Das macht die Aufgabe für den Betrieb dieses Netzes nicht einfacher. Denn im Netz selbst kann kein Strom gespeichert werden. Zu jedem Zeitpunkt muss genau so viel Strom ins Netz eingespeist werden, wie ihm an anderen Orten entnommen wird. Schwankungen – also zu hoher Energieverbrauch oder zu hohe Energieproduktion – können zu Netzengpässen führen. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, diesen Engpässen zu begegnen. Die bei uns bekannteste dürfte sein, dass bei hoher Produktion Strom gespeichert wird. Als Puffer für den Ausgleich dienten in der Vergangenheit vor allem Speicherseen. Aktuell kommen vor allem immer mehr Batterien dazu. Dennoch ist die Stabilität des Stromnetzes ein ständiges Thema. Dies wegen der Angst vor Stromausfällen. In der heutigen vernetzten Welt, die überall von Strom abhängig ist, hätte ein länger anhaltender Stromausfall massive Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft. Deshalb ist der Erhalt dieser grossen Maschine und die Anpassung an eine neue Energiewelt in der Politik und Wirtschaft aktuell so wichtig.

Auf welcher Ebene spielt die Musik?

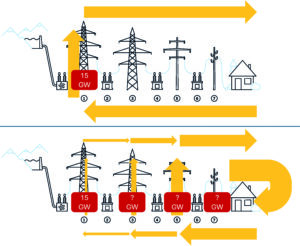

Unser Stromnetz hat verschiedene Ebenen. Grosskraftwerke sowie Importe aus dem Ausland speisen den Strom unter Höchstspannung in unser Übertragungsnetz. Dass die Spannung so hoch sein muss – entweder 380 000 oder 220 000 Volt – hat mit den Eigenschaften von Wechselstrom zu tun. Die Energieverluste, wenn der Strom über weite Strecken transportiert wird, sind bei hoher Spannung geringer. Doch für den Haushaltsgebrauch ist diese Höchstspannung nicht geeignet. In unseren Steckdosen hat der Strom meist eine Spannung von 230 Volt. Je näher der Strom also zum Verbraucher kommt, desto tiefer hinunter wird der Strom transformiert. Dies geschieht auf insgesamt sieben Netzebenen. Dabei fliesst der Strom auf den Ebenen 1, 3, 5 und 7. Die Ebenen 2, 4 und 6 sind Transformatorenebenen, wo die Spannung für die darüber- und darunterliegenden Übertragungsebenen angepasst – transformiert – wird. Von der Höchstspannungsebene 1 wird der Strom für die regionale Verteilung auf der Ebene 3 auf 36 000 bis 150 000 Volt Spannung transformiert. Vergleichbar den grossen Verteilzentren von Detailhändlern, welche die Waren für die Regionalzentren in grosse Lastwagen umladen. Auf der Ebene 5 fliesst der Strom mit einer Mittelspannung von 1000 bis 36 000 Volt. Das ist der kleinere Lieferwagen, der die Waren vom Regionalzentrum in den Dorfladen bringt. Die den Verbrauchern bekannteste Ebene – der Laden, wo sie ihren Strom dann tatsächlich nach Hause bringen – ist die Ebene 7. Auf dieser Niederspannungsebene fliesst der Strom mit 230 oder 400 Volt in die Steckdosen.

Grosse Investitionen in den Transit

Als Transitland für Strom besitzt die Schweiz ein starkes Übertragungsnetz, für das Swissgrid zuständig ist. Ein wesentlicher Teil des Stroms, der über diese Netze fliesst, wird gar nicht in der Schweiz verbraucht. Das Übertragungsnetz wird – obwohl es von den Schweizer Stromkonsumenten finanziert wird – zu sehr grossen Teilen für den europäischen Handel genutzt. Gemäss dem Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) übersteigt der Strom, der jedes Jahr durch unser Stromnetz fliesst, unseren Landesverbrauch. Diese Netzebene kann gemäss unterschiedlichen Quellen maximal 12 bis 15 GW Leistung aufnehmen. Wie Swissgrid erklärt, sind rund zwei Drittel des insgesamt 6700 Kilometer umfassenden Übertragungsnetzes zwischen 50 und 80 Jahre alt. Sie müssen in den kommenden Jahren ersetzt werden, wenn der europäische Handel weiter über die Schweizer Übertragungsnetze funktionieren soll. Betrachtet man die Zeiten von der Planung bis zum Bau einer neuen Höchstspannungsleitung, die rasch mehrere Jahrzehnte in Anspruch nimmt, ist nachvollziehbar, warum der Bundesrat hier den Ausbau beschleunigen will. Dies auch vor dem Hintergrund, dass es aktuell kein Stromabkommen mit der EU gibt, obwohl die Schweiz mit über 40 grenzüberschreitenden Stromleitungen eng mit dem Stromnetz ihrer Nachbarländer verknüpft ist. Wenn die Schweiz weiter als Drehscheibe für den europäischen Stromhandel funktionieren will, braucht es nicht nur ein neues Abkommen, sondern auch die entsprechende Infrastruktur. Bezahlt wird diese auch von allen Haushaltskunden, die gemäss Swissgrid rund 7% ihrer jährlichen Stromkosten an das Übertragungsnetz beisteuern.

Kapazität der unteren Netzebenen gar nicht bekannt

Wesentlicher als die Übertragungsleistungen wird für die Energiewende die Anpassung der Netze auf den Ebenen 5 und 7 sein. Hier werden die meisten Photovoltaikanlagen angeschlossen, die den im Stromgesetz vorgesehenen Ausbau der PV-Leistung auf 35 GW stemmen werden. Und hier werden auch die neuen Verbraucher wie Ladestationen für die Elektromobilität oder Wärmepumpen angeschlossen sein. Wenn man einigen Politikern zuhört, wird der Teufel an die Wand gemalt. Allfällige negative Konsequenzen für die Stromnetze aufgrund von Photovoltaik werden dramatisiert. Welche Anpassungen es wirklich brauchen wird, damit befasst sich Lars Huber seit Jahren. Aktuell leitet er die Arbeitsgruppe «Spannungshaltung im Niederspannungsnetz» im Zusammenhang mit Photovoltaikanlagen beim VSE, und er hat seine Kenntnisse auf www.pv2grid.ch zusammengetragen. Er geht davon aus, dass viele Dienstleister, Netzbetreiber und selbst das Bundesamt für Energie in ihren Studien und Netzsimulationen falsche Ausgangsgrössen in Bezug auf Photovoltaikanlagen verwenden. Dies sei nicht unbegründet, da die Solarbranche heute eine suboptimale Netzintegration anwende. «Die Hälfte der heute gerechneten und für PV erforderlichen Stromnetze kann freigegeben werden», schreibt Huber. Doch lassen sich 35 GW PV-Leistung wirklich in unser Stromnetz integrieren? Mit dieser Frage hat sich Lars Huber in seinen Publikationen auseinandergesetzt. Gegner des PV-Ausbaus argumentieren häufig, dass das Schweizer Stromnetz 12 bis maximal 15 GW Leistung gleichzeitig aufnehmen und transportieren könne. Diese Zahl bezieht sich wie im vorherigen Abschnitt erklärt auf das Übertragungsnetz. Doch kaum eine Solaranlage wird ihren Strom über das Übertragungsnetz weitergeben. Eher im Gegenteil. Und selbst ohne weitere Massnahmen würde bei 35 GW angeschlossener PV-Leistung deutlich weniger Stromnetzkapazität benötigt. Denn die heute oft installieren Ost-West-Anlagen erreichen gar nie ihre Nennleistung, auf die der Anschluss ausgerichtet wurde. «Bisher gibt es keine Studie, welche wirklich aufzeigt, wie viel PV-Einspeiseleistung unser Schweizer Verteilnetz aufnehmen kann», erklärt Huber in seinem Paper «Wissenswertes zur Energiewende». Es sei nicht klar, welche Ströme in Summe in den Schweizer Verteilnetzen fliessen können. Irreführend findet er auch die Aussage, dass das Schweizer Netz mit einer Maximallast von 10 GW schon heute oft am Anschlag sei und deshalb nicht mehr PV integriert werden könne. Eine vereinfachte Analyse in einem realen Verteilnetz zeige aber rasch auf, dass die maximal bezogene Last, die Trafoleistungen und die Kapazität in den Stammleitungen weit auseinander lägen. Die Trafoleistungen lägen ein Vielfaches über der Maximallast.

Es braucht gar nicht 100% der Leistung

Was in der Diskussion um den Netzausbau von PV-Gegnern unterschlagen wird, ist, wie gut der Strom am Produktionsstandort direkt genutzt werden kann, ohne das Netz zu belasten. Je höher der Eigenverbrauch im Gebäude ist, desto geringer ist die Einspeisung ins Netz und desto kleiner kann der Netzanschluss ausgestaltet werden. Je besser die Produktion und die Lasten im Gebäude aufeinander abgestimmt werden, desto besser für das Netz. «Dies kann den Kapazitätsbedarf am Netzanschluss für die Einspeisung schnell auf 50% reduzieren, ohne dass nennenswerte Minderproduktionen auftreten», schreibt Huber dazu. Mit den neuen Möglichkeiten beim Zusammenschluss für den Eigenverbrauch wird sich die Belastung für das Netz noch weiter senken lassen, da Verbraucher und Produzenten lokal noch besser aufeinander abgestimmt werden können. «In einer gut geplanten und gebauten PV-Anlage ist die maximale Einspeiseleistung nur halb so gross wie die installierte PV-Modulleistung», hält Huber fest. Bei seinem Arbeitgeber SWL Energie AG gibt es inzwischen ein Angebot, bei dem Kunden belohnt werden, wenn sie sich auf diese 50% Einspeiseleistung beschränken. Auch andere Anbieter kennen solche Angebote.

Streit um die Kosten

Mit einer intelligenten Nutzung der bestehenden Netzkapazität können auch die Kosten für den weiteren Netzausbau reduziert werden. Netzbetreiber, die heute über den teuren Netzausbau für die Photovoltaik klagen, setzen oft ausschliesslich auf Leitungsverstärkung. Finanziert wird dieser Ausbau über Erträge, welche die Netzbetreiber den Kunden gemäss Gesetz verrechnen dürfen. Nach dem Ausspeiseprinzip bezahlen nur die Strombezüger für das Netz. Dafür ist festgelegt, zu welchem Zinssatz die Netzbetreiber das Kapital, das in den vorhandenen Stromnetzen steckt, verzinsen dürfen. Dieser durchschnittliche kalkulatorische Kapitalkostensatz, der sogenannte WACC, soll genügend Anreize für Investitionen in die Stromnetze bieten. Andererseits soll er jedoch keine ungerechtfertigt hohe Rendite für die Kapitalgeber abwerfen. Genau das ist aber der Vorwurf, den der Preisüberwacher vor einem Jahr den Netzbetreibern machte. Die Bevölkerung und die Wirtschaft bezahle seit Jahren weit überzogene Netznutzungsgebühren – jährlich einen dreistelligen Millionenbetrag zu viel, erklärte Preisüberwacher Stefan Meierhans an seiner Jahrespressekonferenz. «Wir vergolden das Netz der Strombranche», sagte er gegenüber der «NZZ am Sonntag». Die Überlegung dahinter ist, dass die Netzbetreiber im Tiefzinsumfeld der letzten Jahrzehnte wesentlich günstiger zu Krediten kamen, als sie mit dem WACC in Rechnung stellten. Letztes Jahr lag der WACC bei 4,13%, und aktuell liegt er bei 3,98%. Die Differenz zur tatsächlichen Zinsbelastung fliesst dann in die Taschen der Netzbetreiber. Auch darum ist ein massiver Netzausbau stärker in ihrem Interesse als eine bessere Nutzung der vorhandenen Kapazitäten. Der Bundesrat hat vergangenen Sommer auf die Kritik des Preisüberwachers reagiert und eine neue Berechnungsmethodik mit einem Marktrenditenansatz vorgeschlagen. Die Netzbetreiber haben sich vorher aber deutlich gegen die Vorwürfe des Preisüberwachers gewehrt. Diese Gelder würden grösstenteils gleich wieder in den Ausbau der Netze investiert, erklärte Martin Schwab, Präsident des VSE, gegenüber der NZZ. Dabei stellte er erneut die Behauptung in den Raum, dass der dezentrale Ausbau der Solarenergie «enorme Investitionen ins Energiesystem» nötig mache. Werde der WACC gesenkt, fehle dieses Geld für den durch die Energiewende notwendigen Netzausbau, so Schwab. Das ist insofern unverständlich, als dass die Netzbetreiber die Kapitalkosten den Verbrauchern gleich wieder in Rechnung stellen können. Nun soll die vom Bundesrat vorgeschlagene Anpassung die Stromverbraucherinnen und -verbraucher ab 2026 um voraussichtlich 127 Millionen Franken bei den Netzabgaben entlasten. Dafür muss die Verordnungsänderung spätestens per 1. März 2025 in Kraft treten.

Politische Debatte steht erst an

Die Kosten für den Netzausbau und die Diskussionen über den angemessenen und notwendigen Netzausbau werden aber weitergehen. Wichtig wäre, dass der Ausbau innerhalb eines Verteilnetzgebiets koordiniert wird. Bisher haben Netzbetreiber auch aufgrund der Gesetzeslage Anlage um Anlage einzeln betrachtet. Der Ausbau sollte aber koordiniert geschehen können. Wenn klar ist, dass es in einem Strassenzug noch viel Potenzial für den Solarausbau hat, dann sollte das Netz von Beginn weg darauf ausgerichtet werden. Ganz neue Möglichkeiten ergeben sich für die Netzbetreiber auch, wenn sie netzdienliche Batterien in ihr System integrieren. Auch damit kann der Austausch auf Netzebene 7 und 5 optimiert werden. Auch das wird herausfordernd werden, weil Batterien wie andere Netzinstallationen Platz brauchen, der im Siedlungsgebiet knapp ist. Es ist nun am Parlament in der anstehenden Debatte zum Netzausbau sich mit der intelligenten Weiterentwicklung der unteren Netzebenen zu befassen, so wie das diverse Verbände in ihren Vernehmlassungsantworten gefordert hatten. Es wird spannend sein, zu sehen, wie die Botschaft an das Parlament, die Bundesrat Albert Rösti am Stromkongress im Januar für dieses Frühjahr versprochen hat, im Detail aussehen wird.

Quellen:

www.swissgrid.ch/de/home/operation/grid-data/current-data.html

www.pv2grid.ch

www.vese.ch/downloads/#fruehjahrstagung2024