Für die Tour de Sol 1987 wurde die neue Kategorie «Netzgekoppelte Solarmobile» geschaffen. Dafür mussten vor dem Rennen netzgekoppelte Anlagen installiert werden, die damals noch sehr selten waren. Selbst für den Anschluss der Anlagen beim lokalen Elektrizitätswerk gab es noch keine Bedingungen. Dies setzte nicht nur die Teilnehmenden, sondern auch die EW unter Druck. Am Schluss konnte der Fomel-1-Fahrer Marc Surer die neue Kategorie für sich entscheiden.

Text und Bilder: Urs Muntwyler

«Rufen Sie den VSE in Zürich an, Herr Wilfried Blum erklärt es Ihnen!» Diesen Rat gaben die Organisatoren der Tour de Sol 1987 den Elektrizitätswerken, wenn sie beim Anschluss von netzgekoppelten PV-Anlagen nicht weiterwussten. Und es mussten rasch einige solche Anlagen angeschlossen werden, da die Tour de Sol die neue Kategorie «Netzgekoppelte Solarmobile» eingeführt hatte. Diese Fahrzeuge mussten eine Einzelzulassung und eine netzgekoppelte PV-Anlage von mindestens 480 Wp für Einsitzer und 50% mehr – also 720 Wp – für Zweisitzer haben. Die Tour suchte daher die Zusammenarbeit mit einem geeigneten Kategoriensponsor, dem Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE). So wurde die Schweiz dank der Tour de Sol 1987 weltweit führend in kleinen dezentralen solaren Netzeinspeisungen.

Immer mehr Publikum

Die Tour de Sol hatte je nach Etappenort enormen Publikumszulauf. Das stellten die Organisatoren zusammen mit Sponsoren und Medienfachleuten sicher. So sorgten beispielsweise Tour-de-Sol-Pressechef Erich Leuthold und sein Büropartner Richard Haller für eine überproportionale Medienpräsenz an einer Energieausstellung in Genf, wo einige Fahrzeuge der Tour de Sol 1986 ausgestellt worden waren. Speaker mit immer grösseren Lautsprecheranlagen und Fahrzeuge mit Lautsprechern informierten das Publikum. Dabei kamen immer öfter Sprecher von DRS 3, dem damals neuen Radio, zum Einsatz. So sorgten Daniel Schneider, Doris Rothen, Bendicht Luginbühl und später René Bardet von SF DRS für professionelle Information. Daniel «Dänu» Schneider war auch der DRS-3-Hitparadenmoderator und entsprechend populär.

Schlussetappe nach Arosa

An der Tour de Sol 1986 fuhren die Solarmobile am oberen Rand der Geschwindigkeitsbegrenzungen. Sie fuhren auf nicht abgesperrten Strassen mit einer Zeitmessung, was eigentlich verboten war. Um diese Dynamik zu brechen, fand die Tour mit Arosa den idealen Schlussort mit einer Höhendifferenz von 1200 Metern und über 220 Kurven. Startort war die Bieler Innenstadt. Entsprechend dem anspruchsvollen Schlussteil erreichten von 96 gestarteten Teilnehmenden noch 53 regulär das Ziel in Arosa. Weitere 21 Teilnehmende mussten ihre Batterie nachladen und landeten wie in den Vorjahren in der Kategorie IV. Damit war die Tour de Sol 1987 selektiver geworden.

Entsprechend der gestiegenen Popularität der Tour de Sol waren nun immer öfter grosse Festzelte mit vollem Abendprogramm zu sehen. Bands wie Polo Hofers Schmetterband sorgten bis weit in die Nacht für Jubel und Trubel. So in Zürich, wo das damals neue und sehr populäre Lokalradio 24 von Roger Schawinski für das Rahmenprogramm sorgte. Tour-de-Sol-Chef Muntwyler erklärte derweilen der Zürcher Stadtpolitikerin Ursula Koch die verschiedenen Solarmobile. Von Zürich aus überquerten die Solarmobile den Zürichsee Richtung St. Gallen mit der Fähre.

Das spektakuläre, aus einem Helikopter aufgenommene Foto von der Fähre mit den Solarmobilen erschien exklusiv in der «Schweizer Illustrierten». Tour-de-Sol-1985/1986-Teilnehmer Theo Schmidt wollte das selbst machen und montierte Floats an sein Solarmobil mit Zusatzantrieb und überquerte so den Zürichsee. Die Einfahrt nach St. Gallen war gleichzeitig die Eröffnung des Autobahntunnels in die Stadt. Solche spektakuläre Einsätze sorgten für Medienecho, vor allem im Fernsehen. Die Bekanntheit der Tour de Sol nahm weiter zu.

ETH gewinnt bei den Rennsolarmobilen

Erstmals hatte die Tour Kategoriensponsoren, also Firmen, die für die Präsenz auf Fahrzeugen einer Kategorie bezahlten. Das war 1987 bei den Rennsolarmobilen die US-Firma DOW Chemical Europe aus Horgen. Sie unterstützte auch das Team aus den USA von James Worden. Dieser war Student am berühmten Massachusetts Institute of Technology (MIT) und reiste mit einem Assistenzprofessor und diversen Helfern an. In einer Garage in Brügg baute das US-Team das neue Modell für das Rennen auf. Am Ende des Rennens hatte James Worden als 15. nur noch einen Teilnehmer hinter und viel Arbeit vor sich. Er baute später mit seiner Frau Anita eine Elektromobilfirma und die PV‑Wechselrichter-Firma Solectria in den USA auf.

In der Kategorie «Rennsolarmobile» gewann ETHZ-Absolvent Axel Krause mit einem Drehstromantrieb in 8 Stunden, 9 Minuten und 9 Sekunden. Dies war die schnellste Fahrzeit aller Kategorien. Axel Krause wechselte dann als Entwicklungsingenieur zur Firma Brusa AG ins Rheintal. Zweiter wurde das Team «Helios Wil» mit Erwin Hungerbühler. Die Ingenieurschule Biel mit dem 1986er-Fahrzeug erreichte Platz 4 hinter Stefan Brägger vom «Solaris Team».

In der Kategorie «Solarmobile mit Zusatzantrieb» gewann die «Oskar von Miller-Schule» aus Kassel. Sie hatte ein sehr aerodynamisches Fahrzeug, analog einem Segelflugzeugrumpf mit einem Linearantrieb. Der Pilot bewegte seine Beine also vor- und rückwärts und nicht im Kreis wie bei einem Velo. Zwar war der Zusatzantrieb nach einigen Tagen defekt, das Solarmobil gewann aber trotzdem. Damit war klar, dass die Zeit des «Zusatzantriebes» vorbei war, und die immer kleiner werdende Kategorie wurde ab 1988 aufgehoben.

In der Kategorie «Seriensolarmobile ohne Zusatzantrieb» musste eine offizielle Zulassung vorhanden sein. Das war bei den Schweizern meistens eine Einzelzulassung. Hier reichte die konstruktive Bandbreite von Ein- bis Zweistern analog einem kleinen PW bis zu schlanken und leichten Sparmobilen. Ein solches baute Tour-de-Sol-Koryphäe Willy Lanker, und sein Sohn Michael Lanker gewann die Kategorie, die elf Teilnehmende regulär ins Ziel brachte.

Die Kategorie «Seriensolarmobile mit Zusatzantrieb» gewann wie im Vorjahr der deutsche Solararchitekt Rolf Disch vor Christian Leu aus Oberdettigen bei Uettligen. Hier erreichten neun Teilnehmende regulär das Ziel in Arosa.

Formel-1-Fahrer am Start

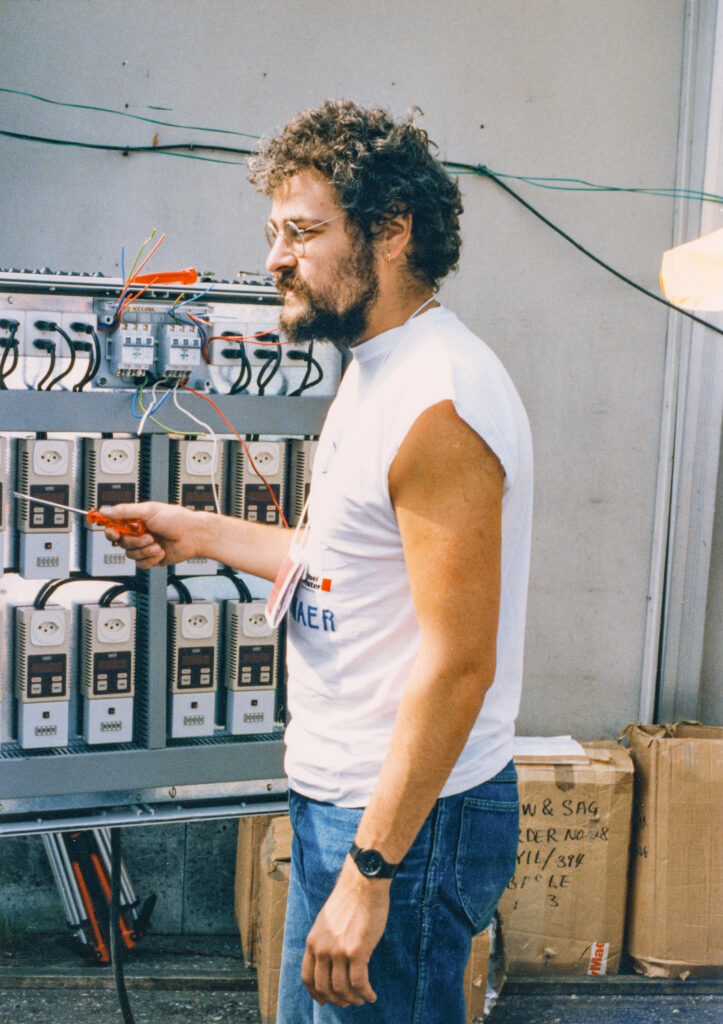

In der neuen Kategorie «Solarmobile im Netzverbund» fuhr der Formel-1-Fahrer Marc Surer ein «Horlacher-Ei». Die netzgekoppelte PV-Anlage baute das Ingenieurbüro von Markus Real auf das Horlacher-Firmengebäude in Möhlin. Surer hatte bessere Resultate als viele andere, und so kam das Gerücht auf, dass da was nicht stimmte. Ein Fall für das langjährige Mitglied der technischen Kommission der Tour de Sol Thomas Schott. Diese Kommission war für die Zulassung der Fahrzeuge zuständig und dafür, dass alles seine Richtigkeit hatte. Dazu gehörten auch Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen mit Radar. Nach den Klagen «beschattete» Thomas Schott den Formel‑1-Piloten. Sein Befund: «Der Marc Surer kann halt besser Auto fahren als die anderen.» Die neue Kategorie bedingte eine Infrastruktur, mit der man Elektrofahrzeuge ab Stromnetz mit einer vorher eingestellten Energiemenge laden konnte. Die Energiemenge ergab sich aus dem vom Tour-de-Sol-Wetterdienst Peter Küng von Meteotest AG gemessenen Wert der Solarstrahlung und der Anzahl Sitze im Fahrzeug. Elektrofachmann Heinrich Holinger, der gerade daran war, seine Solarfirma zu starten, baute die benötigte Elektroinfrastruktur. Den Auftrag dazu erhielt er von der Tour de Sol.

Mehr Personal, mehr Logistik

Die Tour-de-Sol-Organisation wurde bedingt durch das Wachstum der Teilnehmerzahl immer grösser. Die neuen Kategorien, das Solarbootrennen ab 1988, die Publikumsausstellung «Solarsalon» ab 1989, die jährliche Fachtagung mit über 600 Teilnehmenden in Solothurn 1988, die Zeitschrift «TdS-News» und die Alpine Solarmobil-Europameisterschaft (ASEM) ab 1989 machten aus der Tour de Sol ein Ganzjahresunternehmen. Alle Mitarbeitenden waren beim Ingenieurbüro Muntwyler angestellt, das auch die Infrastruktur zur Verfügung stellte und damit das unternehmerische Risiko trug. Der einzige externe Tour-de-Sol-Funktionär im Ganzjahreseinsatz war der Pressechef Erich Leuthold. Er war einer der ersten «People-Journalisten» der Schweiz, was für die Verbreitung der Tour-de-Sol-Idee sehr nützlich war. Bei der Vorbereitung der Tour waren zusätzlich die Chefs der Arbeitsgruppen engagiert. Sie machten ein Vorbereitungs-Weekend. Dazu kam eine umfangreiche Rekognoszierung der Strecke des Tour-de-Sol-Chefs mit dem Streckenchef. In einer weiteren Rekognoszierungsrunde wurde die Tour de Sol trocken durchgespielt. Hier koordinierten sich die Arbeitsgruppenchefs hinsichtlich Start, Ziel, Zeitmessung, Rennbüro, Beschilderung, elektrischer Infrastruktur oder Verpflegung mit den örtlichen Verantwortlichen der Etappenorte. Diese Tour-de-Sol-Funktionäre waren im Beruf Ingenieure, Chefs von Firmen und Organisationen. Zeitmessung und Auswertung waren vor 40 Jahren bezogen auf die EDV noch etwas anspruchsvoller. Die Tour de Sol 1985 wurde von «Longines Zeitmessung» unterstützt und später vom Zeitmess- und Resultatdienst von Rivella. In dieser Gruppe waren EDV-Spezialisten, die bald darauf mit ihren IT-Firmen Furore machten. Die Tour-de-Sol-Verkaufsgruppe verkaufte T‑Shirts, Sweatshirts, Mützen und anderes mehr mit Tour-de-Sol-Logo, einer eingetragenen Marke des Ingenieurbüros Muntwyler. Dazu wurden Solarartikel verkauft. Auch den aktuellen Tour-de-Sol-Song konnte man als Single oder Tonbandkassette kaufen. Für die Tour de Sol 1985 bauten Jennis für die Streckenbeschilderung in einen Lieferwagen eine Spritzpistole für weisse Farbe ein. Damit zogen sie einen über 300 km langen weissen Strich durch die Schweiz. Der war, wenn man musste, wo schauen, noch jahrelang zu sehen. Damit auch die Zuschauer wussten, wann die Tour de Sol vorbeifahren würde, verwendeten wir in den späteren Rennen mannsgrosse F‑Scheiben des Militärs mit einem Tour-de-Sol-Plakat und den Durchfahrtszeiten. Die Gruppe «Streckenbeschilderung» baute diese auf und wieder ab. Die Chefs «Strecke» waren zwei Berufsmilitärs, was bei den örtlichen Polizisten zuerst für Verwunderung und dann für Begeisterung sorgte. Die Zusammenarbeit mit den Polizeibehörden, den Strassenverkehrsämtern und den lokalen Behörden war durchwegs sehr konstruktiv und erfreulich. Alle Details des Rennens waren im Tour-de-Sol-Handbuch beschrieben. Hier wurden die Streckenpläne, das technische Reglement, die Verteilung der Preisgelder und alle Zeitpläne niedergelegt. Damit hatten alle Teilnehmenden die gleichen Grundlagen, und die Antwort auf alle Fragen lautete immer: «Das steht im Tour-de-Sol-Briefing-Book.» Allein der Tross der Tour de Sol umfasste gegen 500 Personen. Zusätzlich zu den Tour-de-Sol-Funktionären kamen Vertreter der Sponsoren und Medienschaffende. Sie alle mussten verpflegt und untergebracht werden mit entsprechendem Aufwand und entsprechenden Kosten. So war immer etwas los, wenn die «Tour de Sol in town» war.

Quer durch Australien

Die Tour de Sol wurde in Europa mit kleineren Solarmobilrennen kopiert, so im Elsass und in Deutschland. Der AECS veranstaltete Rundstreckenrennen mit Elektroautos. Eine andere Liga war die World Solar Challenge (WSC) von Darwin im Norden Australiens nach Adelaide im Süden. Das Rennen wurde im Frühling 1986 als «erstes Solarmobilrennen der Welt» angekündigt. Organisator war der australische Abenteurer Hans Tholstrup, der 1982 mit dem Solarmobil «Quiet Achiever» von Perth nach Sydney gefahren war. Tholstrup war zur Tour de Sol 1986 eingeladen, und eine interessante Zusammenarbeit begann. Das Reglement der WSC war anders als das der Tour de Sol. Es wurde eine Solarzellenfläche von acht Quadratmetern vorgeschrieben. Damit konnte man mit Hochleistungssolarzellen einen enormen Vorteil haben. Das bedeutete ein Budget im Millionenbereich für den Ankauf der Solarzellen und einer Hochleistungsbatterie aus der Weltraumfahrt. Das Rennen wurde vom GM-Sunrayce-Solarmobil gewonnen, das von der kalifornischen Hightechbude AeroVironment von Paul MacCready (Segelflugweltmeister 1956) gebaut worden war. Zweiter wurde das Solarmobil von Ford Australien vor der Ingenieurschule Biel, die nach einem Unfall in Alice Springs auf den dritten Platz zurückfiel. An der technischen Tagung von 1988 stellte Urs Muntwyler alle Solarmobile vor und erklärte, wie und warum GM das Rennen gewonnen hatte. Er war einer der drei Jurymitglieder des Rennens.

Innovationen Tour de Sol 1987

- Erste solare Netzeinspeisungen mit Serienkomponenten in der Schweiz

- Durchbruch der Wechselstromtechnik für Solarmobilantriebe

- (Axel Krause / ETHZ)

- Entwicklung von Energiemanagementsystemen für Solarmobile

- Schwimmendes Solarmobil von Theo Schmidt überquert Zürichsee

- Zürichseefähre Horgen–Meilen voll mit Solarmobilen

- Spezielle Versicherung für Solarmobile von SCHWEIZ Versicherung

- Ungefähr 20 kommerzielle Solarmobilprojekte mit dem Ziel Serienbau

- Die Schweiz baut den weltweit führenden Stand im Solarmobilbau aus

- Die Schweiz wird führend bei dezentralen netzgekoppelten PV-Anlagen

- Gegen 100 Solarmobile in der Schweiz im Alltagseinsatz

- In einzelnen Kantonen wird den Solarmobilen die Motorfahrzeugsteuer erlassen